彫金の技法 日本の彫金手彫りの指輪

彫金の技法

このコーナーでは質問の多いジュエリーの彫りの技法について説明いたします。

彫金教室でもあまり教えない専門的な分野ですので、ある程度ジュエリー制作の知識がある方を対象とし、基本的な工具類等の説明は省略いたします。

ただ弟子入りしたいとか、話を聞きたいのであって欲しいと言う電話やメールを時々頂きますが、忙しくて時間が取れませんので質問をお寄せ下さい。出来る限りお答え致します。

使用している工具類の画像は現在の物ですが、彫りの練習作品は約40年前の修行時代に練習で彫った物です。

品物を固定するのには、左の画像の様な万力を使用します。下が丸くなっていて角度が自由に変えられるようになっています。

のせてある台はステンレスで作りました。加工する地金の種類によって3台の万力を使い分けています。

リング、ペンダント等を万力に固定して作業する時には、ヤニ・コンパウンド・チャック等を用います。

私の場合は効率よく数をこなす為、最近は下の様にマリッジリング等はチャックを、ペンダント・ブローチ等はコンパウンドを、月型・ファッションリング等はヤニを使用しています。

チャックを使えないリングの場合は、コンパウンドよりもヤニ付けの方が手早く出来て向いています。温めて軟らかくなったヤニは慣れないと手について取れず火傷する事がありますので気をつけて下さい。

ペンダント・ブローチ・リングの側面に彫る場合などはヤニよりもモデリング コンパウンドの方が取り扱いが楽で安全です。はずす時も簡単にはずすことが出来ますので板につける品物は全てコンパウンドを使っています。

幅が一定のマリッジリングや平打など内側から圧力をかけても変形する可能性のないリングの場合はチャックを使っています。一口百本以上と数の多いマリッジリングの場合これがないと仕事になりません。

ヤニ作り

まず松脂を鍋に入れて溶かし、その中に地の粉をすこしずつ入れてよくかき混ぜます。

松脂と地の粉が完全に混じりあったら食用油を少々入れてよくかき混ぜます。油がよく混じるにしたがって、やわらかくなり黒く、しかも艶が良くなります。

ペンダント等を固定するのには、万力にくわえられる板にこのヤニを盛り付けて品物を貼り付けます。リングにつめるには、このままだと万力で挟むと変形してしまいますので、地の粉をもう少し加えます。

攪拌に使用していた棒の先に少量の松脂を付けてさまし、これを指でつまみ引き伸ばしてみて、切れずに長く伸びるようだと松脂が多すぎ、すぐに切れるようだと少ないです。実際リングにつめて冷まし、万力でくわえても変形しないようならOKです。

リングのヤニ付け

ヤニは火にかけると柔らかくなりますが、最も弱い火であたためます。

強いと煙が出てきます。又、リングの内側には必ず油をぬっておきます。

そうする事により、はずすのが楽になります。

やわらかくなったヤニをピンセットでとり、手のひらで団子を丸めるように丸めます。それをリングの中にいれ天地を指で押し形を整えます。次にピンセットで天地をはさみ分栓灯で温め、手のひらで丸めて天地をピンセットでおさえます。形が整うまでこの作業を2〜3度繰り返します。

又、はずす時は分栓灯で温めればはずれますが、はずした作品にはヤニが付着していますので、トリクレンをジャム等の小ビンにいれて、その中に作品を入れてヤニを溶かします。

ヤニがとけたら、苛性ソーダ(薬局で450円位です。購入には印鑑が必要です。)スプーン1杯位と水を小さなステンレスのボール等に入れて沸かし、作品を洗います。そして最後に洗浄機にかけて洗います。

注意:トリクレンは発ガン性の強い物質ですので、取り扱いには注意が必要です。又、苛性ソーダも劇薬ですので注意してください。

モデリング コンパウンド

使い方はヤニと殆ど同じですが、ヤニよりも扱いやすく安全です。私の場合ペンダント・ブローチ等の固定に主に使用しています。

洗浄はトリクレンを使う必要はなく、苛性ソーダで煮ることにより溶けます。それを洗浄機にかけて洗います。

チャック

マリッジリング・平打等を固定します。一番使用する用具です。

金鎚

手彫りの作業に置いて、金鎚の種類は少なくとも十種類程度を必要とします。

大型の頭部をもつ物は地金の打ち延べや或いは大きな鏨を使用する場合に用います。

その寸法は頭部の長さ90mm、最も小型で20mm位あり、金鎚はその用途や作業によって重量の差を利用して使われます。

指輪等の彫りには、おたふくの一番小さいのを使います。柄をはめ込みエッジのきいたもので削りこんで、自分の手になじんだ形に作り使用します。

タガネ

鏨の種類には刃鏨と打鏨の二種があります。シ゛ュエリー用の刃鏨には、現在は殆ど超硬鏨を使用しますが、練習用には普通の炭素鋼の鏨の方が向いています。

毛彫鏨

練習用として使う鏨は刃先の幅が1.2mm前後の船底型をした三角形で、反り返った舟の舳先のところを上部から平面に研ぐと三角溝を線彫りすることの出来る毛彫鏨が出来上がります。

画像は分かり易いように、幅が4ミリの後光留め用の超硬鏨です。

普通の彫りに使う毛彫鏨は幅が1〜1.5mm前後の物を主に使います。形は同じです。

この鏨の刃先を丸く研いだものが丸毛彫と称される鏨です。

片切鏨

鏨の刃は広く研いだ側を上部とし、少なく研いだ刃裏の側を、地金の切り込む面に当てます。

リング等に彫る場合は幅が1〜1.5mm前後の鏨を主に使います。

毛彫鏨と違って思うような形に研ぐのは熟練を要します。

焼き入れ

鏨の整形が終わったら焼入れを行い、それぞれの目的に合った硬さの鏨にします。

硬い材質に対して硬い焼入れを施した場合には刃先が欠け易くなります。又、やわらかい材質には硬い焼入れの方が良く切れます。

尚、打鏨として用いる鏨類は、焼入れが硬過ぎれば折れ易い鏨となります。

焼き入れの方法は、鏨の先端を2〜3センチ真っ赤になるほどに火鈍しして、食用油を少し入れた水の中に入れて急冷却します。

好みの硬さに焼入れする方法は何通りか有りますが、画像のように真っ赤にして急冷却してから焼き戻しをする方法が一番わかり易いと思います。

焼き戻し

焼き入れしたままの鏨で先端が真っ白い場合、硬度が強過ぎて折れ易くまた欠け易い状態です。

そこで写真のような焼き戻しをします。焼入れした鏨の表面を研いでおき先端から2センチ位の所を小さな炎であぶります。

徐々に狐色に変わり、それが先端に達する直前に水に入れて急冷却しますが、先端まで全体が灰黒色になってしまった場合は今度は焼入れの効果は全然なくなり、焼入れからやり直しとなります。

硬さが分からない場合は軽くヤスリをかけてみて、かかる様でしたら焼きは入っていません。焼入れからやり直しです。

技術編

ここからは彫りの練習の方法を簡単に説明いたします。実際に彫っている所を見ないと理解しにくいとは思いますが・・・

左手の人差指と中指・薬指との上に乗せた鏨の中央部を拇指でおさえて、右手の金鎚は常に鏨の頭部に正しく当たるようにします。

そして手首は軟らかに鎚を振り、肘も上体も自由自在に鏨の運行を助けます。

そして鏨は左手の指先の上下に加減される動作で板の上を切り進み、彫線を深く太く、或いは浅く細く思いのままに切り描いていきます。

耕鏨・毛彫直線

耕鏨は別名毛彫鏨とも言います。この鏨の舟底型を地金の面につけて、指先で斜めに地金の中にその先端を打ち込み一定の深さの線を溝の如くに鎚の打力と共に切り進めて行きます。

線を巧みに切るためには、まず気を整え、心を乱すことなく、ただその線を切り進めることだけに集中します。

鎚は時に強く或いは軽く打つことで鏨の進行と深さとを調整します。練習の始めは直線を確実に一定の深さに彫刻しますが、直線が意のままに切れるようになると、並行した直線の間隔を一定にしてお互いの線が左右にぶれないように並行して切ることが出来るまで訓練します。

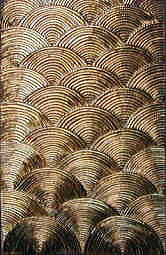

地板の上に、半円形の線を外側から次第に内側へと重ねて線彫する技術です。

俗に青海波といわれる文様をコンパスを用いて板の上に描き、その描かれた線に添って彫ります。

これは左手首と指先でうまく鏨を回しながら切るのですが、上半身が鏨の回転に添って動かなければ美しい線は切れません。

片切彫の技術

片切とはその名の如く、刃の片側で例えば墨書きした模様などをその筆法に従い切り取っていくものです。

鏨の刃は広く研いだ側を上部とし、少なく研いだ刃裏の側を、地金を切り込む面に当て、片側を立てて隅から打ち込順次に墨跡を切り進めて行きます。

特に鏨を持つ手指は、毛彫の扱いとは格段の相違有る修練を必要とします。

画像は私が最初に練習した模様で、毛彫鏨で波型の曲線を彫り、片切鏨で葉を彫る波唐草(線唐草)の模様です。

この模様がバランス良く彫れる様になるとリング等にも彫る事は可能かと思います。

ここから先の練習内容を知りたい方はお問い合わせ下さい。

shop info店舗情報

Tebori

〒114-0024

東京都北区西ヶ原1-27-3-910

TEL.FAX.03-3918-6657